H3ロケットを見守る記事 ~ 日本の未来がかかっています

2020年代から日本の宇宙開発で核となるロケット、H3がようやく2022年度内に打ち上げられそうです。H3ロケットは、打ち上げ能力を向上させながら、費用をH2-A/Bの半分にまで下げる、意欲的なロケットです。

この記事では、H3ロケットの経緯をまとめていきます。

1.H3ロケットの概要

H3ロケットは2段式の大型ロケットです。第1段に新開発のLE-9エンジンを搭載したのが特徴で、その開発にトラブルが発生したため、予定していた初打ち上げの2020年から延期されています。

LE-9エンジンは、液体水素と液体酸素を燃料とする、理想的なエンジンです。何しろ、燃焼しても水しか発生しないので究極のクリーンエンジンです。しかし技術的に難しくてコストも掛かるので、SpaceXなどのロケットでは使われていません。そんなLE-9エンジンにコストダウンが考慮されたため、技術的なトラブルが発生したのではないでしょうか。

しかし、打ち上げが軌道に乗れば、H2-A時代よりも多くの打ち上げが行われると思います。特に、後ほど述べる月、火星探索にH3ロケットが活躍して欲しいです。

H3ロケットの第1段には、LE-9エンジンが2基、もしくは3基使われます。そして、補助の固体燃料ロケットSRB-3は最大4基付きます。これらは状況によって組み合わされて運用され、SRB-3を使わない打ち上げもあるようです。そうなると、煙が全然出ない打ち上げになるのではないでしょうか。

2.ロケット射場の位置

H3ロケットを打ち上げる射場を、地図アプリ「日本周遊マップ」(ver 2.74から表示できます)で確認します。

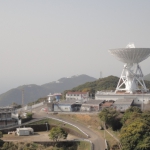

H3ロケットは、種子島宇宙センターから打ち上げられます。

種子島宇宙センターは、種子島の南部にあります。

種子島南部に南種子町があり、種子島宇宙センターは、東海岸にあります。

種子島東海岸にある吉信崎に種子島宇宙センターがあり、ロケット射場が備わっています。

ロケット射場名は、大崎射場と言います。そして、現在稼働しているロケット射点が2つあります。吉信第1射点は、H2-Aの打ち上げに使われていました。また、吉信第2射点はH2-Bの打ち上げに使われてきましたが、これからはH3の打ち上げに使われます。

Leafletを使った地図も用意しました。

3.H3ロケット打ち上げ履歴

H3ロケットの打ち上げ履歴を紹介する項目です。

2022年11月7日に20秒間のLE-9燃焼試験が行われました。問題がなければ、打ち上げに前進すると思います。

初号機

初号機を2023年2月12日に打ち上げることが決まりました。地球観測衛星のだいち3号を搭載します。⇒2月13日に変更されています。⇒2月15日以降に変更されました。⇒天候不順から2月17日に変更されました。

2月17日10時37分に打ち上げが行われましたが、固体燃料ロケットに点火することなく打ち上げは中止されました。コストダウンを目標にしたLE-9エンジンに無理があるのではと心配です。

3月7日10時40分に打ち上げられましたが、2段目が着火せず、打ち上げは失敗しました。H3ロケットの今後は前途多難だと思われます。⇒原因は第2段エンジンに過電流が発生してそれを検知して点火には至らなかったようです。

2号機

2号機には、実用衛星を載せずに計測機器を優先することが2023年5月24日の会議で決まりました。また、打ち上げの構成は、メインエンジン2基に補助ロケット2基の初号機と同じ編成となります。まずは、成功優先ですね。

2024年2月15日(木)に打ち上げが決まりました。今度こそ、うまくいってほしいです。⇒天候により2月17日に延期されました。

2024年2月17日(土)に打ち上げられました。朝9時過ぎに予定通りに打ち上げ行われて、順調な飛行となりました。一段目のLE-9エンジンは、今回もトラブルなく燃焼しました。一番の懸念であったLE-9エンジンが2回連続成功したことは、今後のH3ロケットに明るい展望が開けたと思います。良かったです。

3号機

3号機が、2024年6月30日に打ち上げられることが決まりました。3号機には、「だいち4号」が搭載されます。初号機に載せた「だいち3号」が失われているので、今度はぜひとも成功させて欲しいですね。

⇒2014年7月1日に打ち上げが行われ、無事、成功しました。LE-9エンジンは3回連続で正常に動作したので、これからの打ち上げも軌道に乗ってくれそうです。新しい地球観測衛星「だいち4号」の今後の活躍が楽しみです。

4号機

4号機は、2024年11月4日に打ち上げられます。

⇒2024年11月4日15時48分に打ち上げられて、無事成功しました。今回は静止軌道衛星を積んでおり、これが軌道に乗れば、本格的な運用にGOサインが出たといえるのではないでしょうか。

5号機

5号機は、日本の衛星測位システムを担う「みちびき6号機」を打ち上げます。

2025年2月2日17時30分ころ打ち上げられ、無事衛星の分離に成功しました。一段目の燃焼が終わり、2段目が点火する時点で、既に高度230kmほどの高さになっています。これは、ファルコン9やスターシップの70kmほどよりもずっと高い位置です。決して再利用型が優れているというわけではないのではと思います。

4.月軌道プラットフォームゲートウェイ

アメリカ合衆国が進める有人月探査計画のアルテミス計画が始まっています。アルテミス計画では、月に再び人を送ることを目的としており、そのノウハウを使って火星への有人飛行計画を計画しています。

今後は月に恒久的な施設が作られることになり、その中継点として月軌道に宇宙ステーション「月軌道プラットフォームゲートウェイ」が作られる予定です。

そのプラットフォームゲートウェイに、H3ロケットを使ってHTV-Xを送る予定があります。HTV-Xは、国際宇宙ステーションに物資を運んだHTVの後継機です。このように、H3ロケットは、日本の宇宙事業において核となります。

5.宇宙開発は日本の未来がかかっています!

21世紀になり、少子高齢化が進んで経済の衰えが顕著になりつつある日本ですが、何か成長の柱になるものが必要です。そこに宇宙開発は、数少ない希望でしょう。この30年で培ってきた宇宙開発技術は、十分花を開く可能性を秘めています。

日本の宇宙開発がうまくいくか否かは、核となるH3ロケットの成否にかかっているでしょう。是非ともH2-A並みの打ち上げ成功率を実現させて、世界の主力ロケットとなって欲しいです。

日本周遊マップ

日本周遊マップ